A queda do ditador Omar al-Bashir deu esperança a um país com uma história atribulada de golpes militares e conflitos armados. Mas dois generais com ambição desmedida e demasiadas riquezas – o comandante do exército nacional e o chefe do maior grupo de mercenários de África – escolheram a guerra, o caos e a destruição. (Ler mais | Read more…)

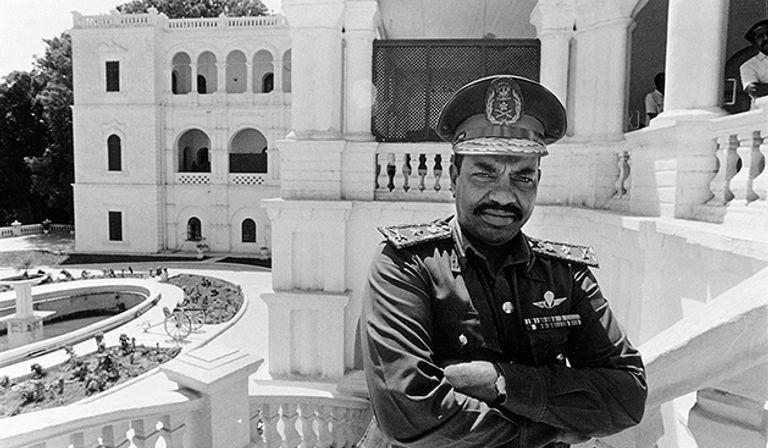

© Reuters | Middle East Eye

Na madrugada de sábado, 15 de Abril, os habitantes de Cartum despertaram com um assustador estrondo de tiros e explosões, cheiro de pólvora e nuvens de fumo a ofuscar os céus.

Por que razão homens armados começaram a atacar civis em densas zonas urbanas da capital sudanesa? Não estavam os dois principais líderes – Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo (ver perfis abaixo) – prestes a assinar um acordo de transição para um governo eleito? Não se proclamaram eles “guardiões” da revolução popular que forçou a queda de um tirano, Omar al-Bashir, e de três décadas do “regime mais repressivo da história do país”?

Em Maio, o balanço das batalhas que, entretanto, alastraram a várias regiões, já era aterrador: pelo menos 600 mortos e mais de 5000 feridos, disse a Organização Mundial de Saúde; mais de 700 mil desalojados internos, disse a ONU; além dos 160 mil que procuraram refúgio em nações vizinhas e longínquas.

[Até 15 de Agosto de 2023, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), entre 4000 e 10 mil pessoas foram mortas e entre 6000 e 12 mil feridas; até Setembro de 2023, mais de 4,1 milhão de sudaneses eram deslocados internos e mais de 11,1 milhões refugiados em países vizinhos.]

© Jok Solomun | Reuters | Al Jazeera

Quem decidiu ficar ou não conseguiu partir vive no pânico de não sobreviver, porque faltam comida e medicamentos, água e eletricidade. Nenhuma promessa de tréguas tem garantido a protecção dos civis. Porque, a cada um dos beligerantes, apenas interessa uma improvável “vitória decisiva”.

Por que razão os sonhos de liberdade, justiça, paz e democracia se transformaram no pesadelo de mais uma guerra – a quarta em 40 dos 67 anos de independência do Sudão? Para tentar perceber este conflito num país que o mundo não pode ignorar, vamos tentar responder a algumas perguntas.

Os milhões de sudaneses de todas as etnias e línguas, estratos sociais e profissionais, homens e mulheres, que, em Dezembro de 2018, iniciaram uma revolução contra um odiado ditador regozijaram quando ele foi preso, na noite de 10 de Abril de 2019.

© Jok Solomun | Reuters | Al Jazeera

Em Dezembro, a leve pena de dois anos a que Bashir foi condenado, por corrupção, já era, porém, um indicador de que o exército não planeava sair de cena. A agência Reuters descobriu que o director dos serviços de espionagem “negociava secretamente” com activistas da oposição, tentando “cortejar apoio” para um governo de civis e militares.

Formou-se então um híbrido Conselho de Soberania, com os generais Al-Burhan (comandante do exército) e Hemedti (chefe das Forças de Apoio Rápido /RSF; antiga milícia Janjaweed) a assumirem, respectivamente, os cargos de presidente e vice-presidente. Para primeiro-ministro foi nomeado Abdalla Hamdok, um economista respeitado pelo seu trabalho em instituições internacionais, mas manietado na sua acção.

“Ficou claro, desde o início, que os militares iriam manter o poder”, declarou Justin Lynch, co-autor do livro Sudan’s Unfinished Democracy (“A Democracia inacabada do Sudão”), citado pelo jornal The Washington Post. Exército e RSF não mantiveram apenas as armas, mas também o controlo de negócios lucrativos, da extração de ouro à exploração de petróleo.

© Yagazie Emezi | The New York Times

O povo indignou-se. Em 3 de Junho de 2019, recorda a sudanesa Nesrine Malik, jornalista do diário britânico The Guardian, com milhares de pessoas acampadas no centro de Cartum para exigir “um governo civil, o regresso do exército aos quartéis e a dissolução das RSF”, forças de Hemedti e Burhan dispararam sobre a multidão e incendiaram as tendas dos manifestantes. Dias depois, “dezenas de corpos foram lançados ao rio Nilo”. Ainda se desconhece o número total de vítimas do ataque que sobreviventes descreveram como “um massacre”.

As semanas seguintes foram de “negociações intensas” entre as RSF, o exército e os civis representados nas Forças para a Liberdade e a Mudança (FFC), visando uma partilha de poder e eleições num prazo de três anos. Os Estados Unidos recompensaram o Sudão, retirando-o da lista de países patrocinadores do terrorismo. Mas os problemas avolumaram-se quando investigadores “decidiram examinar os negócios das forças de segurança”, anotou o Washington Post.

Citado por este jornal, o ex-ministro das Finanças Ibrahim al-Badawi lembra um acordo que, em Junho de 2021, negociou com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Uma das condições para o alívio da dívida era uma auditoria às empresas produtoras de armas e munições, o que, para os generais, constituía “uma ameaça directa”. Em troca de 56 mil milhões de dólares, “a cláusula mais significativa exigia maior vigilância da corrupção”.

© Yagazie Emezi | The New York Times

Não admira, pois, que, em Outubro de 2021, Burhan e Hemedti tenham demitido o primeiro-ministro e outros membros do governo, dissolvendo todos os organismos civis de transição. O único castigo foi a suspensão da ajuda internacional.

“Ninguém foi responsabilizado”, criticou Kholood Khair, fundadora e diretora do think-tank Confluence Advisory, com sede em Cartum. “Não vimos aplicada qualquer sanção”, acrescentou, em declarações ao Washington Post. “O Departamento de Estado nem sequer usou a palavra ‘golpe’, e todos seguiram os EUA. Não apoiaram os manifestantes […], porque isso era inconveniente para a narrativa dos generais como reformistas.”

Em Dezembro de 2022, um acordo proposto pelo grupo “QUAD para o Sudão” (EUA, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita), para ser assinado em Abril, acentuou as desavenças. Foram ignoradas reivindicações dos civis, como justiça para as vítimas de crimes de guerra ou investigações ao ataque de Junho de 2019 e ao golpe de 2021, mas o principal ponto de discórdia foi o calendário para a desmobilização das RSF.

Hemedti insistiu numa década para a desmobilização das suas forças, o que lhe permitiria, segundo vários analistas, consolidar a sua influência e reter o estatuto formal de vice-presidente, em pé de igualdade com Burhan. Este continuou a exigir que as RSF integrassem o exército num prazo de dois anos.

© Zohra Bensemra | Reuters | France 24

“Não se sabe bem quem disparou [ou ordenou] o primeiro tiro, mas ambos se prepararam claramente para a batalha”, lê-se numa análise do International Crisis Group. Declan Walsh, correspondente do jornal The New York Times, confirma que, “enquanto negociavam a paz os generais já planeavam a guerra”.

Nos dias que precederam o início dos combates, mediadores britânicos e norte-americanos ainda acreditavam que Burhan e Hemedti iriam resolver as suas “explosivas rivalidades” e “dirigir a nação para a democracia”. No entanto, com o tiroteio na madrugada de 15 de Abril, “o pretenso diálogo desfez-se” e abriu-se “um capítulo imprevisível e volátil para o terceiro maior país de África”.

Em Cartum, moradores ouvidos pelo New York Times contam “como enfermeiras, tentando escapar aos tiros e bombardeamentos, visitam domicílios, fazem partos e cuidam de quem não consegue chegar aos hospitais; como famílias mal comem para conservar os escassos alimentos e água, à medida que as temperaturas sobem; como bons samaritanos são ameaçados e presos pelos combatentes nas ruas, quando se aventuram a ajudar idosos ou a apagar um incêndio”.

“As infra-estruturas de água e electricidade foram danificadas”, informa o NYT. “Assaltaram bancos e máquinas de levantamento automático de dinheiro. As redes telefónicas e de internet são tão irregulares que dificultam as comunicações e as transações financeiras, que têm servido de tábua de salvação. Destruíram e pilharam fábricas e empresas.”

© Zohra Bensemra | Reuters | CNN

Ao jornal norte-americano, Tagreed Abdin, uma arquitecta de 49 anos, que vive com o marido e três filhos no bairro de Al-Diyum, nas imediações do aeroporto da capital, desabafou: “Sentimo-nos cada vez mais desesperados, porque não há um fim à vista para uma tragédia que nunca vimos.”

Apesar de repetidas promessas de cessar-fogo para facilitar a assistência humanitária, e porque nenhuma das partes – apoiadas por actores externos (Os Emirados árabes Unidos fornecem armas às R – consegue reivindicar uma vitória clara, os combates prosseguiam à hora do fecho desta edição [e quando este artigo foi actualizado em Setembro]. De Cartum, saíram os funcionários das embaixadas estrageiras e das Nações Unidas.

Falta quase tudo à população que ficou para trás, entregue a si própria, uns porque não quiseram abandonar familiares doentes ou velhotes; outros porque não tinham passaportes nem dinheiro; outros ainda porque temiam ser atacados nas estradas durante a fuga. Mas, no Sudão, as bombas não poupam sequer hospitais, clínicas e laboratórios, deixando em situação crítica pacientes vulneráveis como grávidas e diabéticos, que perderam assistência médica.

O conflito alastrou também ao Darfur, onde comunidades africanas não-árabes ainda não recuperaram dos assassínios, violações e limpeza étnica que ceifaram mais de 300 mil vidas, entre 2003 e 2009. Diplomatas citados pelo NYT alertam que “um vazio de segurança” poderá originar uma nova guerra étnica. Na capital, El Geneina, combatentes árabes ligados às RSF “andam a pilhar centros de saúde e hospitais, a queimar casas e mercados”, e vigilantes tribais “estão a armar-se” contra a antiga milícia Janjaweed, de Hemedti.

© The Independent

Dezenas (ou centenas) de milhares de outros fugiram para o Chade, a República Centro Africana e o Sudão do Sul. “As famílias que partem levam tudo consigo, incluindo a cama, como se não houvesse regresso possível”, disse um responsável do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados.

Este é um risco não descartado por Alex de Wall, considerado um dos maiores especialistas no Sudão e Corno de África, director executivo da World Peace Foundation. No seu blogue, escreveu: “De momento, o conflito visível é uma série de batalhas por locais-chave. […] Ganhos e perdas tácticos não determinarão o resultado.” Burhan e as forças armadas sudanesas “têm vantagens de curto prazo [como superioridade aérea], mas provavelmente irão exagerar, como fizeram os antecessores”.

“O conflito menos visível”, refere De Wall, “é a disputa do dinheiro, com uns e outros a tentar cortar os respectivos fundos e garantir para si mesmos recursos adicionais.” Burhan irá “mover-se contra os activos comerciais e financeiros” de Hemedti; e as RSF vão “querer apoderar-se das minas de ouro e das rotas de contrabando.”

© Zohra Bensemra | Reuters | The New Humanitarian

A guerra até poderá tornar-se “menos intensa”, mas tenderá a ampliar-se, com facções a disputar a supremacia em várias localidades ou a mudar de campo, se isso lhes interessar, prevê De Wall. “Surgirão milícias rurais locais” e “comités de resistência urbana serão tentado a pegar em armas.” Até agora, “a divisão tem sido regional e não étnica, mas isso poderá mudar”, se houver uma fragmentação do conflito, com massacres e deslocamentos forçados de populações, ou alianças étnicas locais.

“Já há sinais no Darfur e talvez venhamos a assistir a limpeza étnica em bairros de Cartum e de outras cidades. Se [a guerra] não acabar rapidamente, assistiremos a “um jogo a vários níveis, com actores regionais e internacionais a usar dinheiro, armamento e, possivelmente, as suas tropas e combatentes por procuração.”

O Egipto, a sul, tem mantido laços estreitos com o general Burhan, admirador do marechal Sisi, que o considera “baluarte de estabilidade”. Os egípcios também consideram o Sudão um parceiro indispensável num contencioso com a Etiópia, que acusam de querer desviar e não partilhar a água do Nilo ao insistir na construção de uma polémica barragem. Mas Sisi não conseguirá apoiar Burhan financeiramente, observa o site Al-Monitor, porque a economia egípcia está em crise profunda, por isso, é do seu interesse promover o cessar-fogo e o diálogo.

© Jok Solomun | Reuters

Quanto à Etiópia, a sudeste, o receio imediato do exército sudanês é que “uma tentativa de invasão” da fértil região agrícola de Al Fashaga, que os dois países disputam e onde, nos últimos 33 anos, tem havido escaramuças fronteiriças. Adis Abeba, que acusou Cartum de se aproveitar do conflito na região do Tigré/Tigray (2020-2022) para invadir terras etíopes, nega ter más intenções, mas poderá alinhar com as RSF.

Na Líbia, a nordeste, com dois governos antagónicos, o líder rebelde Khalifa Haftar, no Leste, pode desestabilizar ainda mais o Sudão, depois de “ajudar a preparar” as actuais batalhas em Cartum. “Haftar passou informações cruciais a Hemedti […] e treinou centenas de combatentes das RSF em guerrilha urbana, entre Fevereiro e meados de Abril”, revela o semanário londrino The Observer.

A ligação entre os dois homens “foi-se consolidando nos últimos anos, quando Hemedti enviou os seus mercenários para combater ao lado do Exército Nacional Líbio, de Haftar.” Ambos colaboram também numa “série de operações de contrabando altamente lucrativas”, incluindo trafico humano e de drogas.

© AFP | Getty Images | DW

O Chade (com uma permeável fronteira com o Darfur), a ocidente; a República Centro Africana (assolada por violência sectária e onde metade da população passa fome), a sudoeste; e o Sudão do Sul (ainda a recuperar de uma guerra civil) são os que têm mais a perder com o duelo Burhan-Hemedti.

Em Janeiro, N’Djamena e Bangui haviam assinado um acordo de cooperação com as RSF para, com o apoio do grupo russo de mercenários Wagner, combaterem várias organizações rebeldes.

Um agravamento do conflito em Cartum, prevê o site Economist Intelligence, irá exacerbar a insegurança, sobretudo no Chade, que já acolhe centenas de milhares de refugiados sudaneses.

Quanto ao Sudão do Sul, com 4,3 milhões de habitantes a precisar de ajuda de emergência, 2 milhões dos quais deslocados internos, um súbito influxo de refugiados sudaneses poderá “reactivar o conflito e a competição por escassos recursos”, segundo o Washington Post.

© Zohra Bensemra | Reuters

Entre os vários Estados interessados numa nação fronteiriça com o Sahel, o Corno de África e o Mar Vermelho, há dois que se destacam: a Rússia e os Emirados Árabes Unidos (EAU).

O grupo russo de mercenários Wagner, fundado e dirigido por Yevgeny Prigozhin, foi enviado para o Sudão em 2017, para dar apoio político e militar a Omar al-Bashir. No mês anterior, para facilitar esta parceria, Moscovo negociara uma série de acordos económicos e de segurança, um dos quais permitiu à empresa M-Invest, de Prigozhin, a mineração e contrabando de ouro, especifica o Center for Strategic and International Studies, em Washington. Para Moscovo, salienta o CSIS, é crucial preservar a exploração e as redes de tráfico de ouro, porque elas ajudam a contornar as sanções internacionais e a alimentar o esforço de guerra na Ucrânia.

Ao Kremlin importa também ter acesso ao Mar Vermelho. Um acordo assinado em 2020 previa a criação, em Port Sudan, de uma base russa que acolheria quatro navios movidos a energia nuclear e 300 soldados, além de um centro de logística naval e um estaleiro de reparações. Em Abril de 2021, o acordo foi posto em pausa pelo governo de transição e, mesmo depois do golpe de Outubro, as autoridades militares têm-se mostrado relutantes em o reanimar.

Os Emirados Árabes Unidos também têm muito em jogo, porque o enorme potencial agrícola do Sudão pode assegurar a esta monarquia árabe a longevidade da sua cadeia de segurança alimentar. Em Dezembro de 2022, duas empresas dos EAU assinaram um acordo preliminar, no valor de 6000 milhões de dólares, para construir um novo porto na costa do Mar Vermelho, que irá incluir, entre outras infra-estruturas, um aeroporto internacional, uma rede de estradas nacionais e uma central eléctrica

Rivais de armas

Chefe das Forças de Apoio Rápido (RSF), “maior exército privado de África”, o general Mohamed Hamdan Dagalo detém o cargo de vice-presidente do Conselho de Soberania, que derrubou o governo de transição civil-militar em 2021, mas talvez seja hoje o homem mais poderoso do Sudão.

Conhecido por Hemedti, diminutivo de “pequeno Mohamed” devido às feições de um “rosto de bebé”, ninguém sabe exactamente quando e onde nasceu, escreveu Nesrine Malik, no diário The Guardian. A sua data de nascimento não foi oficialmente registada, embora se diga que terá “quase 50 anos”. Ele garante que o Sudão é a sua pátria, mas a família, “membros de uma tribo árabe de guardadores de camelídeos, só terá chegado ao Darfur nos anos 1980, fugindo dos conflitos e da seca no Chade”.

Hemedti abandonou a escola primária no terceiro ano e, mais tarde, ao longo das porosas fronteiras com o Egipto e a Líbia, tornou-se “negociante” de camelos, diz ele, ou “salteador”, corrige um compatriota citado por Malik. Posteriormente, dedicar-se-ia à “venda de móveis e bugigangas”, até que uma rebelião no Darfur lhe mudou a sorte e o destino.

Um sultanato islâmico criado em 1596, o Darfur tem “uma história e uma identidade que precede a do Estado sudanês, onde nunca se integrou plenamente”, explica Malik Esta região, negligenciada pelo Governo central, é habitada por “indígenas africanos sedentários e árabes nómadas, com diferentes origens raciais, culturas, identidades e rituais religiosos”. Coexistiram durante séculos, mas, no início do ano 2000, “a competição por recursos, precipitada por alterações climáticas e desertificação, degenerou em conflito entre grupos locais”.

No final dos anos 1990, a guerra civil no vizinho Chade encheu a região de armas e o conflito tornou-se mais sangrento. Sentindo-se discriminada em relação às tribos árabes, a população não-árabe do Darfur iniciou uma rebelião contra o regime de Omar al-Bashir. “Em vez de confrontar directamente o movimento rebelde, o presidente recorreu à milícia Janjaweed, uma força de guerreiros árabes, temidos por roubarem terras e recursos às tribos africanas numa região sem lei”, prossegue Malik.

No governo de Cartum, os milicianos Janjaweed encontraram “um patrocinador, que lhes ofereceu armas e poder”, e na milícia Janjaweed, a que se juntou em 2003, Hemedti rapidamente se tornou um “emir do deserto”. Semeava morte e destruição, “não por ter um ideal de auto-deterninação”, realça Malik, mas por ser “um estratega sagaz”, que aderiu ao conflito para satisfazer “interesses políticos e comerciais”.

Em 2007, exigindo mais, Hemedti ameaçou juntar-se aos rebeldes. Bashir cedeu à chantagem. Promoveu-o a general e ofereceu-lhe fundos para negócios prósperos. As suas tropas foram colocadas sob comando do poderoso Serviço Nacional de Segurança e Intelligence.

Em 2013, quando a rebelião ressurgiu no Darfur e noutras regiões, Bashir transformou a milícia Janjaweed nas Forças de Apoio Rápido, com direito a um orçamento separado do exército e mais armamento. Para o ditador que Hemedti haveria de ajudar a prender em 2019, as RSF, hoje com “70 mil-100 mil homens”, tinham dois objectivos: “servir de guarda pretoriana para eliminar ameaças no seu círculo restrito e de ferramenta para esmagar dissidentes nas periferias”.

Apesar de um poder imenso, “Hemedti continua a ser um outsider”, comenta Malik. “Tem poucos aliados entre as elites sudanesas e dentro do exército”, que troçam dele e do seu “árabe vernacular”, mas isso “não tem sido obstáculo intransponível”: ele e a família, “uma das mais ricas de África”, extraem e vendem ouro de uma mina oferecida por Bashir em 2017, no Darfur. Lucrativo, entre outros, é também o seu negócio de mercenários – na última década foi contratado para enviar soldados, incluindo crianças, para combaterem nas guerras do Iémen e da Líbia.

Hemedti, um aliado cuja fortuna foi engrossada pelos Emirados Árabes Unidos (as suas transações e depósitos passam pelo Dubai, segundo várias fontes) tornou-se figura “quase intocável”, afirma Malik, citando Amjed Farid, um activista político sudanês. “Se o tentarem derrubar pela força, isso significará uma guerra civil”.

Tal como o rival Hemedti, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Sudanesas, Abdel Fattah al-Burhan, também construiu a sua carreira a esmagar a rebelião de 2013 no Darfur e, mais tarde, a combater os rebeldes do Sul, que conquistaram a independência em 2021.

Nascido há 63 anos numa aldeia do Estado do Rio Nilo, a norte de Cartum, Burhan ajudou Hemedti a derrubar Omar al-Bashir e, depois, a destruir o sonho democrático de milhões de sudaneses. O investigador britânico Alex du Wall, um dos maiores especialistas no Corno de África, é tão crítico deste general que lhe chama “fac-símile de líder militar”, comandante de uma “imitação plausível de exército profissional”.

A realidade, diz a Al Jazeera, é que Burhan “só se tornou proeminente em 2019”, com a queda do presidente que, duas décadas antes, o enviara para o Darfur. Desde então, tem procurado distanciar-se das atrocidades ali cometidas pelas suas forças armadas e pela milícia Janjaweed – 300 mil mortos e 2,7 milhões de deslocados –, que o Tribunal Penal Internacional classificou como crimes contra a humanidade e genocídio, e pelas quais só Bashir foi responsabilizado.

O ídolo de Burhan é Abdel Fattah El Sisi, que também o apoia (treinando as tropas sudanesas), embora o presidente egípcio seja um inimigo mortal da Irmandade Muçulmana enquanto o chefe de Estado de facto em Cartum é acusado por Hemedti de ter deixado os islamistas leais a Bashir infiltrarem-se no exército.

No entanto, tal como Hemedti, Burhan mantém laços estreitos com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que também lhe pediram soldados para combater na guerra do Iémen. Tal como Hemedti, Burhan tem sob a sua alçada “uma vasta rede de empresas estatais e privadas que lhe permite, a si e aos aliados no exército, o controlo de largos segmentos da economia nacional”, segundo o Washington Post. E, tal como Hemedti, Burhan está ligado ao grupo russo de mercenários Wagner.

No confronto entre dois rivais de armas, “não haverá vencedores nem vencidos”, acredita o escritor sudanês Abdelaziz Baraka Sakin, ouvido pelo site Al Majalla. “Esta é uma guerra sem fim, tal como um ioiô, o seu disco a balançar infinitamente.”

Um história tumultuosa

© AFP | Middle East Eye

© Prospect

Situado no Nordeste de África, de importância geopolítica vital devido às suas fronteiras com sete países e o Mar Vermelho, o Sudão, hoje com uma área de cerca de 1,9 milhões de quilómetros quadrados e quase 46 milhões de habitantes, foi o maior Estado deste continente até 2011. Perdeu a preponderância geográfica para a Argélia e a República Democrática do Congo, quando nasceu o Sudão do Sul, e permaneceu um dos países mais pobres do mundo ao perder um terço do território e 75% da produção petróleo.

Com origens que remontam à antiga Núbia, pelo Sudão passaram vários colonizadores, como os Otomanos, os Mamelucos, os Egípcios e os Britânicos. A independência chegou a 1 de Janeiro de 1956, mas não pôs fim imediato à primeira guerra civil, iniciada meses antes por rebeldes cristãos e animistas no Sul que se queriam separar do Norte árabe e muçulmano.

O primeiro golpe contra um governo civil aconteceu em 1958, com os militares a administrar o país durante seis anos, até aos motins e greves de 1964. O segundo aconteceu em 1969, quando Jaafar al-Nimeiry, um oficial formado nos EUA, dissolveu o Parlamento, ilegalizou a oposição e estabeleceu um regime, “socialista e pan-árabe”, de partido único. Sobreviveria ele próprio a várias intentonas.

Em 1972, Nimeiry firmou um acordo com a guerrilha no Sul para pôr fim a um conflito que, em 17 anos, causara meio milhão de mortos, mas a sua decisão de impor a lei islâmica (Sharia) em todo país, em 1983, reactivou a insurreição. Esta segunda guerra civil, que se prolongaria até 2005, com combates e assassínios em massa, escravatura, fome e doenças, provocou dois milhões de mortos.

Nimeiry foi afastado em 1985, após uma revolta popular. Num gesto raro, os conspiradores militares que o destituíram entregaram o poder a um governo eleito, que durou poucos anos, porque disfuncional, derrubado por outro oficial golpista, Omar al-Bashir. Em aliança com Hassan al-Turabi, um influente líder islamista, Bashir iria acolher Osama bin Laden, nos primeiros anos do seu movimento jihadista, transformando o Sudão num Estado pária.

Em 2003, Bashir encarregou a milícia Janjaweed de extinguir uma rebelião de tribos não árabes na região ocidental do Darfur. Até 2009, esta guerra causou cerca de 300 mil mortos e 2,7 milhões de desalojados. O Tribunal Penal Internacional acusou o ditador de crimes contra a humanidade e genocídio, e ordenou a sua captura.

Dois anos depois, um isolado Bashir firmou um tratado de paz que deu a independência ao Sul. A secessão agravou a miséria da nação, com escassez de produtos básicos e aumento de preços. As ruas encheram-se de protestos, violentamente reprimidos.

O regime impôs o estado de emergência e o recolher obrigatório, matou dezenas de manifestantes, prendeu activistas e líderes da oposição. Em 2018, o povo iniciou uma revolução. Em 2019, o exército nacional e o grupo paramilitar Forças de Reacção Rápida (RSF, antigo Janjaweed) abandonaram Bashir e prometeram um governo civil. A prisão do tirano não significou, porém, a liberdade para os Sudaneses.

© Mahmoud Hjaj | Anadolu Agency | Getty Images | Council on Foreign Relations

Estes artigos, agora actualizados, foram publicados na edição de Junho de 2023 da revista ALÉM-MAR | These article, now updated, were published in the Portuguese news magazine ALÉM-MAR, June 2023 edition.